走進ZAHA HADID 的夢想世界

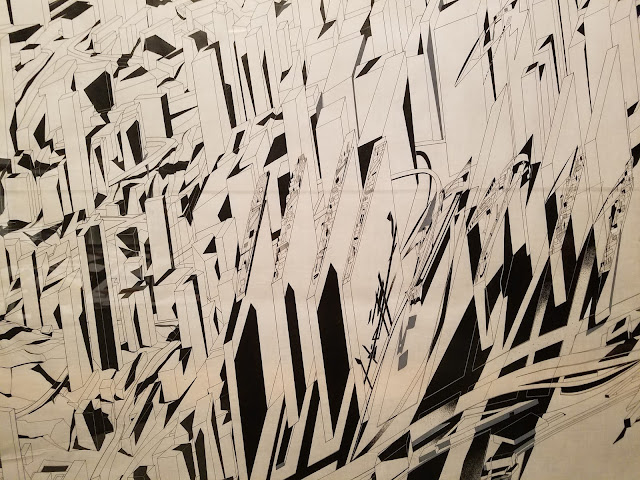

二零一四年三月,有國際建築界巨星之稱的英國女建築師札哈‧哈迪德 (Zaha Hadid) 來到香港,為她設計的理工大學賽馬會創新樓揭幕。筆者有幸能夠成為她的合作伙伴,擔任項目的本地建築師。在設計過程中,她和她的團隊對創意的堅持態度,筆者深受感染。 二零一六年三月,噩耗傳來,哈迪德在邁亞密因病離世,享年六十五歲。 今年三月,剛好是哈迪德逝世一周年,她的珍貴作品再現香江。太古地產與倫敦 Serpentine Gallery 和 Zaha Hadid 設計工作室合作,為已故 Zaha Hadid 舉行在香港首個大型作品回顧展。題為「 ZAHA HADID : There Should Be No End To Experimentation 」的展覽在太古坊 ArtisTree 舉行,早前筆者便出席了展覽的開幕典禮,並率先欣賞她在成名後首十年的早期創作。 筆者曾在本欄多次提及:「札哈‧哈迪德與香港有一份不解之緣。」因此,主辦者亦認為,把札哈的作品帶回香港有特別的意義。 一九八三年,只從大學畢業了不夠七年的哈迪德,贏得了香港山頂 (The Peak, Hong Kong) 的建築設計比賽,令本來不見經傳的她一夜之間成為舉世觸目的新星。但獲得比賽冠軍卻未能為哈迪德帶來實踐她建築理念的機會。山頂項目因為業主問題沒有興建。另外,由於札哈的設計既反傳統又前衛,而且充滿實驗性;表達形式又像畫作多於像圖則,難以令人明白,亦被不少人批評為不切實際。 她雖在一九八三年成名,但她的第一件實在的建築作品——位處德國的 VITRA 消防局,要到一九九三年才正式誕生。足足等了十年。 這個展覽的重點,正正就是展出札哈在以上兩個生命轉捩點之間十年的作品。 進入展場,眼前的是札哈的第一幅畫作「馬列維奇的構造」。這是她在一九七六年於倫敦 AA 畢業項目,靈感源自俄羅斯革命藝術家 Kazimir Malevich 的作品。她在泰晤士河亨格福德橋上設計了一座酒店。從該作品可見,札哈特別喜愛至上主義 (Suprematist) 的元素,為她往後的作品奠下基礎。 走進一個 V 型空間,兩旁展示的就是這次展覽主角「香港山頂」。展覽內容包括當年的參賽圖則,和往後以不同方式演繹該項目的畫作,展場黑色的柱子上端還掛著一個模型。八十年代,電腦繪圖還未流行,建...