創新實驗 推動參與 誘發潛能

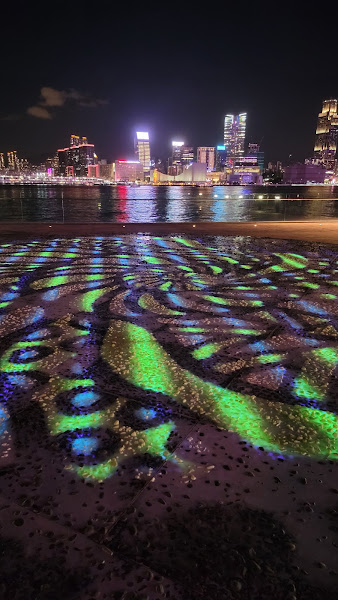

「今天的海濱,跟以往的很不同。」「從來沒想過,原來香港可以這樣。」「我常在海濱跑步,由炮台山跑到石塘咀,真暢快。」「香港可以踩板的地方真少,現時可以在觀塘卑路乍灣和灣仔海濱踩板,真好。」「我家姐姐(家庭傭工)的朋友傳來一張海邊的IG打卡照,她問我在那裡,好想去啊。」筆者跟朋友談天,都不時遇上這些對話。 今天走過維港海濱,發現跑步的人比從前多。炮台山灣仔和卑路乍灣海濱一到下午孩童們都前來玩個半天。來到夜間,便是板仔板女們出動的時間,也有人帶同狗狗到來散步。中環金鐘尖沙咀又不時遇上釣魚客。一到周日,東岸公園防波堤的斜坡坐滿來放假的姐姐。銅鑼灣避風塘海濱還未完全開放,已有遊人率先享用,坐在拾級而下的堤階上看風景。 在炮台山東岸公園,每到黃昏時分,一眾攝影發燒友聚精會神地俯伏在公園空地上,圍著一灘水拍照,原來是在拍攝天空之鏡的景色。同一時間,踩著單車和滑板的孩童在旁邊擦身而過,誰也不干擾了誰。看著眼前的畫面,心裡想著,這就是我們要說的無拘無束各適其適的共享空間吧。 這些活動,有多少是由建築師一早規劃好?又有多少是在開放式管理下市民自發地與公共空間互動的成果? 近年的突破,實在有賴負責海濱發展和管理的政府部門。大家朝著同一目標,在設計和管理上以創新思維實踐朝氣蓬勃的海濱願景。除了以「先駁通、再優化」策略加快接通並開放長廊外,還以非一般的態度推動海濱發展。這種態度,筆者曾以「三個E」來形容。這「三個E」,分別是(一)創新實驗 (Experiment)、(二)推動參與 (Engagement)和(三)誘發潛能 (Empowerment)。 (一)創新實驗。傳統的公共空間管理,往往以規矩為本,管理者指明使用者可做甚麼,禁止甚麼。在規劃和設計上把指定活動劃在不同地方,建好便難以改變。在卑路乍灣的例子,我們嘗試以較少規則的開放式管理,空間較自由,用家可以進行任何活動,設施又可以隨市民喜好移動,大前提是要求用家要互相尊重和包容。卑路乍灣可說是我們首個以另類模式管理的實驗場,開放後即深受市民歡迎,甚至有不少市民跨區到訪。團隊聘顧問做的市民意見調查亦顯示滿意率達九成三。有見實驗結果令人鼓舞,團隊便把這種「海濱共享空間」管理模式陸續推廣至荃灣、添馬至會展、灣仔和東岸公園的防波堤路段。 (二)推動參與。傳統的公共空間設計,大都由建築師和園境師操刀,而設計往往先要由管理者批准。為使海濱...